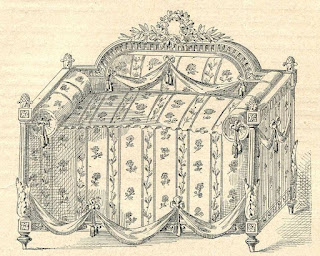

A veces, los Reyes de España, completamente solos, abandonaban la cámara en la cual dormían y con una vela en la mano derecha y un orinal en la izquierda(*), se dirigían a la habitación de la Reina con el propósito de intimar con ella. No sabemos la regularidad con la que Felipe IV, por ejemplo, abandonaba su lecho y pasaba a compartir el de su esposa, aunque suponemos que no lo hacía con frecuencia. A Don Juan, por su parte, el malogrado hijo de los Reyes Católicos que se murió con diecinueve años, le dejaban una espada y un puñal por si durante la noche le apetecía cambiar de Cámara para visitar a su joven y bellísima esposa: Margarita. Y es que los reyes no solían dormir en la misma cama. Si bien el episodio de la vela y el orinal es absolutamente verídico, siempre hay excepciones; en la antigua realeza encontramos a los muy avenidos Felipe V y su esposa Isabel de Farnesio, descansando en la misma cama durante casi toda su vida. De entre las parejas reales de su tiempo fueron un caso peculiar de complicidad marital, acudiendo incluso, «cogidos de la mano», a aliviar sus vientres en las conocidas por entonces como «comodidades», un eufemismo para aludir con mas delicadeza al retrete[1]. Solo la muerte de Felipe V hizo que La Reina abandonara la cama matrimonial para utilizar otra mucho más modesta (ver imagen). Vivían, aunque deberíamos decir más bien que dormían, en consonancia con el ideal cristiano señalado, entre otros, por Santo Tomás, que ya había apuntado que las parejas debían de disponer de su propio cuarto y su propio lecho. Hoy esta afirmación puede parecer obvia, pero no lo es. La canónica religiosa marcaba incluso la forma de dormir; parece que a partir de La Contrarreforma los matrimonios católicos debían de dormir en la misma cama, mientras que, los protestantes, preferían los lechos separados. Descanso y amor no debían de ir necesariamente unidos. Una forma esta última que traía ecos del pasado, pues hasta el Imperio Romano el lecho matrimonial solo se utilizaba para mantener relaciones físicas con la pareja y no para dormir.

El cristianismo extiende la sacralización del matrimonio al ámbito de la alcoba, pero apunta aristas en su realización física: el sexo. Solo es lícito para procrear, y el lecho debe ser compartido con el fin de establecer esa complicidad, incluso en el reposo. La cama matrimonial hereda la mística del lectus genialis de los romanos, ante el cual, la esposa, antes de consumar el matrimonio, se encomendaba a los dioses tutelares del hogar, entre los cuales se encontraba el uso de utensilios un tanto indecorosos para la moral cristiana. Pero esta, claro, es la historia oficial.

El fin del Imperio Romano no acarreó mejora alguna en las condiciones de vida de las clases populares, e incluso, mermó el confort en las acomodadas. La cama, en general, se convirtió en un artículo de lujo, hasta el punto de que los hunos, según los cronistas latinos, utilizaban el caballo para dormir sin desmontar. El frío e inclemente suelo se convirtió durante el siglo VI, junto a las mesas y bancos, en superficie habitual para el descanso. A tal efecto se disponía de un burdo saco relleno de hojas o paja que se colocaba todas las noches y se retiraba todas las mañanas, utilizándolo entre tanto para otros menesteres. Con todo, este lecho podía considerarse como un auténtico dispendio.

|

| Cama a la inglesa |

El cristianismo primitivo tiene mucho que aportar a la crónica del descanso. Sumido en una indefinición teológica aguda que lo hacía objeto de numerosas herejías y desviaciones. Penitentes empeñados en una dinámica de renuncia al mundo y a la carne que asumían la vía de la mortificación pensando que este sacrificio les sería recompensado. Muchas eran las formas de torturar el cuerpo, pero la que parece más oportuna al contexto es la de la llamada como los estacionarios, caracterizados por el extremo rigor que exigía la statio; verticalidad absoluta durante todo el día, incluso para dormir. La disciplina podía ser seguida en parte, es decir solo durante algunas horas del día, ahora bien, la absoluta exigía el concurso de una cuerda que pasaban por debajo de sus axilas con el fin de que, aun dormidos, no se precipitaran al suelo. Otros preferían atarse a un poste, o como en el caso de los últimos estacionarios, evolucionaron hasta una mortificación más soportable, pues hacían descansar su agotado cuerpo sobre una tabla inclinada, pero tocando con sus pies el suelo.

Qué contraste con la sensual y sofisticada corte sevillana del siglo XI, en el sur de España, que nos presenta el testimonio del médico Avenzoar, alabando las camas blandas y de tacto húmedo como las mejores superficies para el descanso. Obsérvese aquí el giro del discurso para hacer hincapié en el bienestar físico y no el rigor religioso. Considera además que los colchones no deben ser ni duros ni blandos y deben estar cardados con una cierta cantidad de plumas. El lecho debe estar levantado por la parte donde reposa la cabeza. Advierte que aquellas personas habituadas al descanso en lechos blandos deben tener cuidado al acostarse en superficies duras, ya que les puede sobrevenir la muerte por

agrietamiento de las venas (sic)

|

| Cama cerrada |

San Isidoro de Sevilla [un extraordinario cronista de la España goda cuya lectura aconsejamos] ya hablaba del estrado como el lecho más sencillo de todos; una plataforma que apenas alzaba dos palmos del suelo y que poco a poco se fue haciendo más elevada hasta convertirse en escaño, lo cual permitía ser usado también como mesa. San Isidoro, pese a la irrelevancia a la que a veces se le ha condenado[2], es el gran cronista de la España tardo romana, pero sobre todo es un observador privilegiado de la España goda. A él debemos incluso una referencia a los lechos introducidos en la Península por los cartagineses, los llama propiamente "punicani". Los godos, o visigodos, se limitaron a asimilar en muchos aspectos el amueblamiento hispanorromano; los colchones: "culcitae", estarían rellenos con plumas o borra [pelusa], blandos y calientes. Las almohadas se denominaban "cervicalias". En sentido estricto una cama era un mueble, bajo y pequeño, reservado a las clases inferiores, mientras que el lecho se trataría de una plataforma elevada que exigiría la presencia de un pequeño escabel o "scabellum", dice él. Las camas para niños presentan ya la familiar denominación de "cunábula" .

Con frecuencia el estrado, cubierto con un jergón o una alfombra, servía de lecho colectivo para todos los miembros de la familia. Adviértase que en Europa Septentrional, la familia incluía a los sirvientes. Las alfombras, de origen oriental por cierto, fueron exportadas a Europa desde la España cristiana. Las alfombras fueron asimiladas con gusto por los reinos del norte de la Península, de tal forma que, con motivo del matrimonio entre Leonor de Castilla y el rey Eduardo I de Inglaterra, las calles de Londres por donde iba a pasar la comitiva, fueron cubiertas con alfombras. Todo lo cual fue considerado como un extraordinario lujo en la austera y pobre Corte Inglesa. Leonor era hija de Fernando III conocido como «El Santo», conquistador de Córdoba, Sevilla y Cádiz, primo de San Luis, Rey de Francia. Ambos merecerían la santidad porque fueron un ejemplo extraño de que las coronas se ganan con los actos, y porque de ninguno de los dos se conoce indignidad alguna. Leonor fue la más bella princesa de Castilla y tuvo la friolera de quince hijos con el Rey Eduardo. En la flotilla real que trasladó las pertenencias de Leonor hacia Inglaterra y que estaba compuesta por once barcas, una sola de ellas estaba destinada al traslado de los lechos de la pareja.

Enrique IV de Castilla, a pesar del carácter casi nómada de su Corte, tenía dos camas fijas en el Alcázar de Segovia, según refiere Juan de Tordesillas, camarero real. Las camas disponían de nueve arrobas [cada arroba equivale a 11,5 kilogramos] de lana lavada y vareada por un maestro colchonero, ocupándose Simuel Meme, trapero, de aportar el lienzo para las mismas. Colchas de color morado y verde y media docena de cojines completaban los lechos. Las camas debían de ser de grandes proporciones, a la vista de la cantidad de acémilas precisas para su traslado: trece mulas fueron necesarias para el transporte de cuatro camas pertenecientes a Enrique IV, desde la ciudad de Toledo a Madrid en agosto de 1462. Los conocidos como reposteros de cama, eran los encargados del mantenimiento y preparación del lecho, según los Libros de Cámara pertenecientes a la antigua Corona de Castilla. Juan II [1405-1454], un Monarca decididamente inclinado al lujo y la vida cortesana, poseía una cama en extremo lujosa, pues en su cabecero se habían practicado imágenes bordadas en hilo de oro y seda. Cabe decir que el Rey no dormía solo en ningún caso, generalmente estaba acompañado por la constante presencia del Camarero Mayor, uno de los cargos de mayor confianza del Monarca, que compartía con él la Cámara Real durante el sueño.

.jpg) |

| A la venta en AMAZON |

Deleito y Piñuela[3] refiere que las camas de la aristocracia en el siglo XVII estaban cubiertas de una colcha de damasco, adornada con brocado de plata y blondas españolas. En invierno se utilizaba el terciopelo, y eran cubiertas por colgaduras, de semejantes proporciones «que queda como enterrado el que se acuesta en ellas». En verano se disponían mosquiteras y se cubrían los colchones con piel de vaca a fin de sentir menos el calor. Los colchones eran de lana y el rey disponía hasta de catorce en cada uno de sus lechos. El primer lecho de Juana I de Castilla tras abandonar la cuna, disponía, al parecer, de cinco colchones. La Reina Juana, hija de los Reyes Católicos, nunca ejercería como tal Reina, pese a ser madre de dos Emperadores [4], su salud mental la incapacitaría para ejercer el poder. Hasta que Felipe II decidiera establecer la Corte en Madrid, la monarquía hispana se caracterizó por una suerte de trashumancia cortesana. Los Reyes Católicos, por ejemplo, tuvieron casi cien residencias durante su reinado. No es pues extraño la presencia de las camas llamadas «encaxadas». Se trataba de camas portátiles construidas a partir de un cajón, mediante tablas claveteadas. Dentro de este se disponía tanto el lecho, propiamente dicho, como todos los elementos necesarios para preparar adecuadamente el mismo: patas, cabecero, etc. En el inventario de los bienes que el Emperador Carlos I dejó tras su muerte en el Monasterio de Yuste, encontramos la madera de tres «camas de campo», dos grandes y una más pequeña, «con todo el aparejo para armarse y desarmarse». También catorce «colchones de Holanda» que daban servicio a los referidos lechos y once cabeceros, entiéndase almohadas.

En Córdoba se elaboraría una cama para la Reina Isabel I de Castilla compuesta por cuatro colchones. Su yerno, Felipe el Hermoso, en uno de sus conflictivos viajes a España – El rey Fernando el Católico le tenía como el peor de los hombres– descansó en una cama cubierta con paño de oro.

Precisamente el hermanastro de Fernando el Católico; Carlos de Viana, obsequió con una cama a su amante, Brianda de Vega. Esto carece de relevancia alguna, pero sí pone de manifiesto la precariedad material que sufría Carlos. El Príncipe de Viana era heredero de la corona de Navarra, y ya había tenido un hijo con su amante, pero tenía unas horribles relaciones con su padre, Juan II, rey de Navarra y Aragón que incluso lo mandó encarcelar. La vida de Carlos de Viana fue desdichada, pretendió incluso la mano de Isabel I de Castilla, «la reina católica» que como sabemos al final matrimoniaría con su hermanastro, Fernando. Carlos era en puridad el heredero de la Corona de Aragón, vagó mendigando un reino y solo la rebelión de Cataluña lo hizo tal durante unas breves jornadas. Dejaría un sin fin de deudas, y entre ellas, figura la curiosa demanda por «el alquiler de una cama» y sus correspondientes sábanas, que le reclamaba un tal Baltasar Casas, colchonero de oficio [5]

Durante la Edad Media era frecuente entre las clases nobles dormir desnudos, aunque curiosamente, y según atestiguan las pinturas de la época, permanecían con la cabeza cubierta. El tradicional bonete permitía conservar la cabeza caliente y también mantenía los pabellones de las orejas protegidos de los numerosos insectos domésticos que hacían de los lechos un idóneo vector de infestación. Los sueños podían verse perfectamente interrumpidos por la inesperada presencia de pequeños roedores, musarañas, cucarachas, etc. La presencia de pulgas y chinches se daba por asegurada. Es por eso por lo que bajo muchos lechos, en Florencia, por ejemplo, se disponían ramas de morera que supuestamente alejaban a los insectos. Campesinos y clases populares, si las condiciones climáticas lo permitían, también solían dormir desnudos, pero en su caso se trataba de camas compartidas; es decir, todos los miembros de la familia descansaban sobre estos lechos colectivos: padres, hijos y abuelos, e incluso sirvientes, produciendo con frecuencia situaciones indeseables, higiénicas y de otra índole. La Iglesia censuraba este tipo de hacinamiento [6]; de hecho, la orden de San Benito llegó a prohibir a los monjes acostarse desnudos y les exigía el uso de camas individuales. En Inglaterra el rey Edgar no solo desaconsejaba el uso de colchones rellenos de plumas como inadecuados para la fortaleza de un varón, sino que veía que la desnudez nocturna no era propia de guerreros. Santa Coleta, la reformadora de las monjas clarisas, dormía vestida, cubierta por la burda tela de su hábito; descansando....más bien, intentando hacerlo, sobre un colchón relleno de gavillas. Un trozo de madera le servía de almohada, y el colchón descansaba directamente sobre el suelo, de tal manera que sólo una tabla tendida, paralela a la pared, impedía que las gavillas se desparramaran por el suelo. No obstante, parece ser que en el siglo XII y XIII lo habitual era dormir desnudo, retirándose la camisa antes de acceder al lecho, pues lo contrario hubiera constituido un desaire para la pareja. Bien distinto era en este aspecto el siglo XVI, de tal manera que un tal Francisco Monzón, a la sazón moralista, y al pairo de las muchas majaderías que se hacían pasar por principios científicos, advertía contra el vicio de dormir desnudos: "que nadie duerma desnudo sin túnica o sin camisa, porque no está con la honestidad que se requiere para sus propios tocamientos... (sic)" No obstante, sabemos que muchos sirvientes dormían en la cocina directamente, con la ropa de trabajo y sobre un colchón basto llamado almadraque.

Dormir acompañado por desconocidos era relativamente frecuente cuando se viajaba y se demandaba hospedaje. Durante la Edad Media e, incluso, hasta el siglo XVIII, no era extraño utilizar los lechos de esta forma en las fondas y ventas. Dos y hasta tres viajeros podían compartir no sólo cama, sino también las mantas para cubrirse. La poca higiene pública, unida a la más que dudosas condiciones del lecho, la disputa por el espacio sobre el colchón y la abundante población de parásitos en la ropa de cama, podían convertir la noche en un episodio infernal. Todo ello unido al desconocimiento de las intenciones reales del compañero de cama. Por ello no es extraño que muchos viajeros, si no disponían del dinero suficiente para pagar un lecho en exclusiva, preferían dormir en el suelo. A finales del siglo XVIII el sueño, que hoy es considerado como una actividad absolutamente privada, era compartido sin restricción alguna en una ciudad como París en numerosas posadas. En el «journal de ma vie» Jacques-Louis Menetra escribe que alquila una cama en la cual se acuesta para descansar, aprovechando que uno de sus ocupantes se ha levantado; se trata de la madre de la chica que descansa en el lecho. Ménètra refiere que la proximidad lo excita de tal forma que hace el amor con la chica. «¡Qué placer cuando sucede algo así sin esperarlo!» afirma. A la noche siguiente se dispone a hacer lo mismo, pero en esta ocasión la que se ha levantado de la cama es la hija y la madre, víctima de su acoso, reacciona violentamente.

Compartir la cama era también un gesto de hospitalidad, y no era extraño que los visitantes acompañaran en su descanso al dueño de la casa en la cama. El Duque de Guisa, jefe del partido católico durante las guerras de religión en Francia, tuvo a bien compartir su lecho con el Príncipe de Condé, líder hugonote al que había hecho prisionero. Era esta una extrema deferencia no al alcance de cualquiera, ya que mostraba la absoluta confianza en aquel al que se ofrecía. Simbólicamente se traducía, a veces, en el ofrecimiento de las llaves de la Cámara Real a algún noble como pago por los servicios prestados. Tal es así que durante el reinado del Emperador Carlos V, las llaves doradas de su Cámara en el cinto de cualquier personaje, era la mayor distinción que se podía esperar, junto a la dispensa que el Emperador ofreció a los Grandes de España para permanecer cubiertos en su presencia. Otro aspecto relacionado en parte con lo dicho alude a aquellos que compartían el descanso con su Señor, se trata del rey Jaime II de Mallorca, que ordenó la redacción de las «leges palatinae» referido al personal y competencias de aquellos que servían al rey. Entre ellos encontramos las curiosas figuras de Scutiferi camerae [escuderos de cámara] dormían a los pies de la cama real, provistos de sus armas. Se ocupaban también de calzar y descalzar al Monarca. Y en el severo y reticular protocolo borgoñón el "Premier Sommelier de Corps" dormía en un camastro en la Cámara del Gran Duque de Borgoña. El clímax en relación con estos bedeles del sueño lo podemos encontrar en la corte de Mehmet II el Conquistador, sultán otomano entre 1451 y 1481, su sueño era vigilado por cuatro pajes que se turnaban durante toda la noche, fijos los ojos en su cuerpo, y en una absoluta inmovilidad. No sabemos si esta institución duro mucho pero sí que conocemos el nombre por el que se conocía a cada uno de ellos, de suerte que el primero se nombraba como «Silahdar» encargado de custodiar las armas del sultán y su espada en particular. El segundo «Cuhadar», cuidaba de sus caftanes y de las pieles. El tercero «Rikabdar» ocupado del calzado del sultán. Había un cuarto paje de cámara que era el portador del turbante y de la ropa interior.

En los escasos hospitales de La Edad Media era habitual que varios enfermos ocuparan la misma cama, esta costumbre perduró hasta la edad moderna. En el siglo XVI, en Santiago de Compostela, se habilitaron en el hospital 80 camas para asistir a 200 enfermos, lo que permite suponer que más de un lecho era ocupado por tres personas. Pero incluso en el siglo XVIII, Luís XVI, poco antes de la Revolución Francesa, ordena que en el hospital de París no haya ninguna cama ocupada por más de dos enfermos, y en este caso deben estar separados por una tabla interpuesta. A principios del XVIII, en ese mismo hospital, existían literas; un piso inferior con cuatro enfermos y otro superior con solo tres. En Buenos Aires, en el mismo siglo, una familia artesana de ocho miembros solo disponía de dos catres para su descanso.

Lo habitual eran los jergones de paja como el que ofrecieron a Don Quijote; dispuesto sobre unas tablas apoyadas a su vez sobre dos bancos. Don Quijote y Sancho, si bien no comparten cama, comparten cuarto con un desconocido que espera la visita de la hospedera. Sancho incluso duerme sobre el frió suelo utilizando su ropa como almohada. Hace bueno el dicho inglés de que cualquier rincón es bueno como cabecero de cama. Otro de esos hombres excesivos en los que a veces suele detenerse la Historia de España fue Hernán Cortés. Y es que solo vivió una vez, pero vivió como si lo hubiera hecho por cien veces y por cien personas, sin tregua alguna. Murió viejo, a los sesenta y dos años, cerca de Sevilla. Dejaba numerosos hijos y una fortuna que no evitó que dos de sus camas fueran subastadas para cancelar hipotecas.

La cama, que se convierte en muchos hogares en el único mueble disponible, y por lo general la pieza más valiosa del amueblamiento de una casa, puede ser descrito como un bastidor provisto de cuatro patas. Evoluciona, claro. ¡Y cómo lo hace! La ciudad de Ware, en Inglaterra, es conocida por una cama, de hecho el mueble recibe el nombre de: «la gran cama de Ware». Fabricada en el siglo XVI, sus dimensiones son descomunales, mide más de tres metros de lado y en total su superficie supera los 10 metros cuadrados. Se expone en el Victoria and Albert Museum, de Londres, y a lo largo de sus más de cuatrocientos años de historia ha sido marcada por los innumerables graffitis de aquellos que la utilizaron. La corte inglesa, al menos hasta Enrique VIII, fue en extremo viajera, Enrique se mudaba unas treinta veces al año. Este carácter nómada de las monarquías generaba unos formidables problemas de intendencia cada vez que se debía de afrontar el traslado de miles de personas y un número infinito de objetos. Con Enrique VIII el diseño de los palacios reales empieza a cambiar, fomentando por un lado una faceta pública del Monarca; amplias salas donde este se pudiera mostrar, pero reservando ya pequeños espacios para su intimidad y la de sus muy afectos. Enrique VIII estimaba que la excesiva familiaridad del rey y sus súbditos iba en detrimento de la autoridad real, pensando que hasta el siglo XIV la cama y la mesa del soberano se disponían en una amplia sala donde hacían vida en común.

En la ciudad de Sevilla, enriquecida como pocas durante el siglo XVI y XVII con el comercio de ultramar, las camas alcanzan elaboraciones muy sofisticadas: incrustaciones de oro y nácar, terciopelo, damasco, seda, y un colchón de lana. En Zaragoza, el arzobispo, regaló a la archiduquesa de Austria, Ana de Baviera, el lecho y las colgaduras que había utilizado durante su brevísima estancia en la ciudad, y cuyo valor, por la calidad de la invitada, debía ser elevadísimo. El marqués de Tarifa poseía decenas de lechos, pero el suyo, en particular, lo tenía en tanta estima que la cámara donde se hallaba dispuesto estaba permanentemente cerrada con llave. A los pies de esta cama había colocado su espada, no sabemos muy bien con que intenciones, pero nos las imaginamos. Alfonso V de Aragón, otro gran remolón, gustaba de hacer vida en la cama, y como era un gran lector, el suelo, bajo la misma, se hallaba cubierto de libros. Conviene destacar que las habitaciones principales eran utilizadas con frecuencia como salones. La anfitriona, principalmente, recibía a sus invitados sin levantarse de la cama, cubierta con sabanas y colcha, aunque vestida para la ocasión. Juan de Zabaleta, un costumbrista español del siglo XVII, ofrece un intenso esbozo de una jornada femenina de la España barroca, en ella, la anfitriona, que es de mala salud, recibe sobre un estrado a sus numerosas invitadas, mientras que se queja de su frágil naturaleza. Luce dos parchecitos negros sobre las sienes [lunares postizos] y nunca besa a sus invitadas por temor a descomponer el aparatoso maquillaje del que van provistas. Esta mujer suele recibir a sus invitadas más íntimas en un estrado dispuesto en la misma alcoba donde se sitúa su cama. Dicho estrado recibía el nombre de "cariño"

El llamado Archivo Histórico de Protocolos, un registro notarial de varios siglos de antigüedad, es extraordinariamente útil en el rastreo de objetos del pasado. Por él sabemos que son numerosos los lechos llevados como dote al matrimonio o son aportados al mismo por uno de los cónyuges. Véase el caso de Don Nicolás Díaz de la Vega en 1666, que aportó más de veinte lechos al domicilio; bien es verdad que varios de ellos: "los de armar", eran meros catres para el servicio que se desmontaban durante el día.

«Próximamente en Amazon la Historia social y cultural de la Cama.»

El colchón se cubría directamente con afamares o colchas, sobre esta se disponía el sobrelecho, a veces aparecen sábanas, pero únicamente en lechos suntuarios. Tal es así que en una equivalencia de precios elaborada en torno al siglo XI-XII, un rico cobertor de cama costaba no menos de sesenta ovejas. Sobre la persona, una vez acostada, se coloca el manto o cobertor, más corto que la colcha. Las almohadas se denominaban traveseros o cabezales y estaban ejecutados con telas ricas, seda incluida. Intimidad y descanso no eran términos concurrentes, incluso en las escasas residencias de la nobleza castellana de las que existen referencias, la habitación destinada a dormitorio era de una considerable amplitud, en la que los espacios preparados para la disposición física de la cama, llamados cellas, estaban separados por tabiques bajos sobre los que eventualmente se podían disponer cortinas. Cada cella podía disponer, además del lecho propiamente dicho, de una banqueta, una jofaina y acaso de una bacinilla u orinal. El Cardenal Cisneros, que sería el último confesor de la Reina Católica, Isabel, era un modelo de circunspección y sobriedad hasta el punto de que el mismo Papa le había reconvenido sobre la pobreza de su indumentaria. Cisneros usaba una cámara dotada de una lujosísima cama, pero dormía en un miserable catre dispuesto bajo la anterior, que solo disponía de un montón de paja para hacerlo un punto más confortable. Quizás más parco que el cardenal fue el Rey Alfonso el Batallador, más cómodo entre sus compañeros de armas que en la molicie de la corte. Era del parecer de que «Un soldado vive con hombres y no con mujeres» lo que daría pie a un tipo de discurso sobre su identidad sexual en el que no vamos a extendernos. Fue conocido también como «el Emperador de España». Casado con Doña Urraca se separaría de ella para iniciar un largo conflicto con sus partidarios, llegando incluso a recluirla. Mentamos al rey Alfonso no por su carácter guerrero si no porque al parecer dormía en un catre sin colchón, y además, llevaba la coraza puesta. Otro personaje bastante posterior, el Rey Fernando de Aragón, se ocuparía de obsequiar a su nuera, Margarita de Austria, mujer de su malogrado hijo y heredero, Juan, con una cama cubierta por un baldaquino o dosel, en el que se había tejido el escudo de los Reyes Católicos. Al parecer era el propósito del Rey Fernando que aquello que viera la Princesa nada más despertar fuera el escudo del yugo y las flechas, símbolo del poder real en España.

Sorprende la numerosa cantidad de almohadas en un lecho, y ello es debido a que con frecuencia se duerme sentado. Y también su variedad, en lo que a España refiere encontramos las llamadas de holanda, labradas, de pluma, carmesís, seda, lana, zarzahán, moriscas, de colores, almohadas de cara y para el suelo, de lienzo, fustán, de telilla, de hiladillo[9] En los países del norte de Europa el frió y la humedad parecen requerir lechos cortos que obliguen al durmiente a descansar encogido, como es el caso de Noruega, encaramados cual libros en repisas de mampostería practicadas en la pared. Encontramos también las llamadas «camas armario» de Normandía, en las que se duerme dentro de un mueble. En los Países Bajos también era habitual este tipo de lechos, un mueble armario encajado en un hueco practicado en la pared. La Rembrandthuis de Amsterdam, la casa museo de Rembrandt, se conserva la cama de la criada; en la cocina, y la del propio pintor; en la habitación principal. En las memorias de Casanova, el libertino hace patente que en muchas ocasiones durante su estancia en Bélgica se le mandaba dormir al armario.

La tundra helada ofrece un tipo de lecho cuya máxima eficacia exige el aprovechamiento del calor, se trata de una plataforma elevada sobre el suelo y por debajo de la cual circula una corriente cálida que proviene de la cocina. Se trata de un lecho peculiar, durante el día sirve como tarima para las actividades cotidianas y por la noche como cama. Rusia y las estepas asiáticas (donde reciben el nombre de Kang) conocen bien este tipo de plataformas en las que intimidad claudica ante las extremas condiciones climáticas.

Las almohadas de cerámica en China son un objeto más de esta peculiar y sofisticada civilización. Probablemente se tratara de un artículo decorativo para disponer sobre el lecho que, o bien se retiraba o bien se cubría con telas en el momento del descanso con el fin de aliviar su dureza. La cama, en las familias poderosas, era un elemento más de la dote y no banal, pues se hacía ostentación de ella transportándola por la calle hacia la casa del novio, evidenciando de esta manera la riqueza, no tanto de la novia, sino de la familia de esta. La dote incluía colchas y otras prendas. La cama se disponía en el centro de la habitación, y como quiera que la institución del concubinato era legal, podía darse el caso de que no existiera un sólo lecho, sino varios, tantos como mujeres convivieran en el hogar. La cama era un objeto decididamente femenino en China, utilizado no solo para descansar sino para comer, sentarse, etc.. Unos curiosos lechos que aún se conservan, fueron expuestos en el Museo Nacional de Nara, Japón, en el año 2014, se trata de sendos somieres elaborados en madera de ciprés japonés, pertenecientes al Emperador Shomu y la Emperatriz Komyo (701-760) del periodo Nara, y cuyas dimensiones alcanzan los 237 centímetros de largo por 120 de ancho.

A pesar de la distancia geográfica y cultural, el rey Luís XIV, el rey Sol, tampoco dormía solo [10]. Queremos decir que en su dormitorio, acompañando su descanso, existía un catre provisto de ruedas (carriola) en el que descansaba el primer ayuda de cámara de guardia, la persona encargada de despertarle a las ocho de la mañana. Iniciaba así un complejísimo ritual que principiaba con el rey colocándose la peluca, pues se estimaba que su dignidad exigía mostrarse a los demás provisto siempre de la misma. Paradójicamente Luís XIV, y seguramente muchos de sus contemporáneos, no sentía pudor alguno en hacer uso en público de su excusado. Gesto este con el que casi comenzaba su jornada, una vez hubiera recibido en su dormitorio, primero a su nodriza, luego a su médico, seguidos de innumerables ministros y otros cargos versallescos, todos los cuales estaban presentes cuando el rey se aliviaba.

Luis XIV formaba parte de ese amplísimo elenco de personas que preferían dormir sin compañía en su lecho. Visitaba ocasionalmente a la Reina y con mayor frecuencia a sus amantes, pero su cama era una superficie exclusiva. En ella se apilaban colchones y almohadones de plumas, sedas y también una población de parásitos considerable. Montaigne hacia elogio del descanso solitario, aunque ello acarreara carecer de esposa. Proust escribió buena parte de su obra arropado entre las sábanas, inspirado con sus orgánicos vapores, Edagardo el protagonista de Eloísa está debajo de un almendro[11] se pasa veinte años en la cama por un desengaño amoroso. En general, la cama es un buen retiro para hipocondríacos, misántropos, y agorafóbicos. Unos y otros encuentran en ella la seguridad de este santuario, hasta tal punto que utilizan las sabanas para su propio sudario. Impresiona este coqueteo de la cama con la eternidad, nos referimos, entre otros, a la cama de Carlos V. Era tan modesta como él fue de grande en vida. A la postre, el variado caleidoscopio de la experiencia, queda reducido a la visión obsesiva y consoladora de la fe en la vida de ultratumba. Esta es el prototipo de cama para la eternidad, un lecho desde el que solo se veía el altar del Monasterio de Yuste, donde murió. Isabel de Portugal [1503-1539], su esposa, debió de disponer de uno de los más suntuarios y exóticos lechos de Europa. Probablemente elaborada en Corea, sus seis patas estaban todas recubiertas de nácar, y era, en consonancia con los usos de la época, desmontable. Téngase en cuenta que un viaje desde Lisboa a sus posesiones en el Índico podía llevar hasta seis meses, con lo que el acarreo de artilugio tan pesado merece una doble consideración. El reino de Portugal fue desde finales del siglo XV hasta mediado el siglo XVI el más rico de Europa.

En Holanda, a partir el XVII empiezan a imponerse gustos más refinados, en consonancia con su riqueza comercial. Los armarios cama evolucionan hacia modelos más sofisticados. Una cama con dosel podía costar unos cien florines, teniendo en cuenta que una casa de cierto empaque podía venderse por unos mil, podemos hacernos una idea de la importancia del desembolso económico. El dosel no era una cuestión menor puesto que solía proteger de las corrientes de aire y del frío nocturno. En los Alpes la cama se practicaba en un hueco en la pared cubierto con una cortina e incluso con un portillo. En la Italia del Renacimiento la cama era un bastidor sobre el que se fijaban unas tablas, sobre estas un jergón de tela relleno de paja y encima un colchón. Se rellenaban estos por lo general de mechones de lana o plumas de poca calidad. Acaso, pero no necesariamente, sobre el colchón se disponía un edredón llamado coltrice que se almohadillaba con plumas más finas.

Las camas con colchones de muelles son del siglo XIX, pero los primeros eran tan inseguros que uno de estos resortes podía atravesarte. Más sutil, el colchón de plumas estaba con frecuencia contaminado con heces de aves y parásitos. Muy molesto es el descanso sobre un colchón de paja, autenticas praderas de alfileres hincándose en la piel. Y hasta el musgo, que también sirvió como relleno de los catres, era utilizado por los conquistadores españoles en la Península de la Florida y era arrancado de los árboles. Los catres también se rellenaban con maíz, ruidosos a más no poder, tal y como recordaba Abraham Lincoln de su infancia. Las hamacas, se señorearon de América del Sur, garantizando un descanso en ingravidez no tanto por la feracidad del suelo, sino por su peligrosidad. No vamos a caer en la fácil topificación de las camas armadas con clavos del faquir (parece que propiamente se llaman shadus). Ni siquiera hace falta someterse a pruebas extremas, la acumulación de colchones para asegurarse un descanso más mullido venía con frecuencia acompañado de visitantes indeseables; ratones, cuando no ratas y toda una armada de chinches, pulgas y otros insectos. Contaba un escritor norteamericano las vivencias de su infancia, y recordaba con claridad aquellas noches en las que, provistos de varios trozos de madera como arsenal, se acostaba, junto a su hermana, dispuesto a utilizar aquel armamento contra los roedores que merodeaban por debajo de las camas. Precisamente las hamacas fueron importadas por los españoles para dotar de un razonable descanso a sus marineros durante los siglos XVI, XVII y XVIII. Las reducidas dimensiones de los galeones, en torno a 500 toneladas, y el hacinamiento de la tropa, unos de estos barcos podía transportar perfectamente a más de 300 personas, aconsejaba utilizar el espacio con cierto ingenio, sobre todo a la hora del descanso. Téngase en cuenta que en el «Santísima Trinidad», el buque más grande de su época, con cinco mil toneladas y sesenta y cinco metros de eslora, albergaba un tripulación de más de mil personas. La hamaca permitía ser retirada durante el día, por lo que proporcionaba un cierto desahogo en la cubierta. La hamaca sería incorporada a la mayoría de las flotas europeas.

Los higienistas del XIX también pensaban que la cama era una especie de sauna, sobre cuyos lienzos se derramaban todas las excreciones sudorosas y tóxicas que el cuerpo humano genera durante la noche. Si este lecho es compartido, no solo consumimos nuestro propio veneno sino también el de nuestra pareja. De tal forma era así que, aquella atmósfera bajo las sabanas, se hacía irrespirable, y por eso éramos incapaces de dormir toda una noche cubierta nuestra cabeza con las colchas y respirando semejantes miasmas. Todo lo cual nos recuerda a cierta impureza esencial del lecho judío, bien testimoniado en un texto tortuoso como es el Levítico XV, y en el que el lecho parece el lugar apropiado para depositar todas las impurezas seminales de la especie, que invariablemente parecen reducirse a esa peculiar fijación de los semitas por algo tan natural como es la sexualidad.

La cama es el último refugio de aquellos a los que el mundo ha expulsado, los que sienten vértigo de estar entre los demás. La cama es el principio, en ella nacemos, pero también es el final, en ella morimos. Un tercio de nuestra vida transcurre sobre ella, y no solo para dormir; hacemos el amor, comemos, leemos, mantenemos una conversación, saltamos sobre ella en la seguridad de que cualquier caída nos hará caer en blando. Es el consuelo de nuestras penas, la confidente silenciosa de nuestros pesares, parece que no hay mal que pueda sobrevivir a una noche e su compañía.

La cama del último zar de Rusia. La habitación Imperial se trata del lugar más reservado e íntimo del Palacio de Alejandro, en Tsárskoye Seló, próximo a San Petersburgo. Tras la Revolución de 1905, la familia imperial, Nicolás II y la zarina Alejandra, decidieron trasladarse desde el Palacio de Invierno a esta residencia que consideraban más segura. Se trata de dos camas de bronce colocadas una junta a la otra. Durante el día permanecían cubiertas con telas de seda y grandes cojines, tal y como se puede apreciar en la foto. Sorprenden los numerosos iconos dispuestos en la pared. Originariamente no formaban parte de la decoración de la habitación, pero como los bolcheviques utilizaron muchos de las salones del Palacio para cohabitar con sus amantes, procedieron a retirar todos los cuadros de inspiración religiosa para disponerlos en esta.

[1] H. Monteilhet. Neropolis. 334

[2] Machacado, como tantos autores y artistas de nuestra Historia, por el insoportable academicismo oficial.

[3] La mujer, la casa y la moda. Espasa Calpe. 1954

[4] El Emperador Carlos y su hermano Fernando I, llamado así en honor de su abuelo, el rey Fernando el Católico, que sería coronado Emperador del Sacro Imperio Germánico. Curiosamente, por formación, cultura y conocimiento de la lengua, los hermanos estaban cruzados, es decir Fernando era un noble de formación española y Carlos había sido educado en Flandes.

[5] Archivo Histórico de la Corona de Aragón. Doc. 180. 1461. Barcelona

[6] Mal que pese a ciertas corrientes de pensamiento, la civilización occidental sufre los errores de la Iglesia, pero también sus aciertos, relativos en este caso a la higiene social que subyace bajo muchas de sus recomendaciones. Esta, en particular es una de ellas.

[7] El día de fiesta por la mañana y por la tarde. Castalia. 1983

[8] Una ciudad de la España cristiana hace mil años. Claudio Sánchez Albornoz. Rialp. 1966

[9] Puede consultarse la voz Almada en http://www.um.es/lexico-comercio-medieval

[10] Poseía más de cuatrocientas camas en muchas de las cuales jamás llegó a descansar

[11] Jardiel Poncela. Eloisa está debajo de un almendro. Vicens Vives 2012

(*) Una costumbre que de alguna manera parece persistir en el tiempo entre las élites, pues Carlos de Inglaterra, el heredero de la Corona Británica, no suele viajar si no va provisto de la tapa para la taza del retrete y de su papel higiénico.

La Historia de la cama consta de dos entradas

- Historia de la cama, el lecho y la alcoba. Desde la Prehistoria hasta Roma (Parte Primera)

- Historia de la cama y el lecho. Camas con historia (Parte Segunda)

Actualizado Mayo 2016

Actualizado Agosto 2016

Actualizado Diciembre 2017

Actualizado Julio 2018

Actualizado en Abril 2020

.jpg)